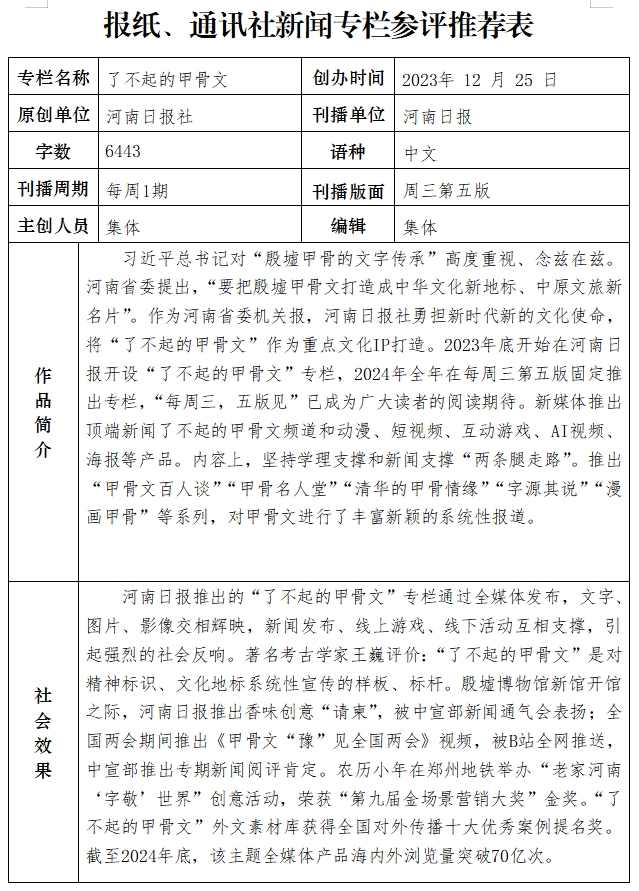

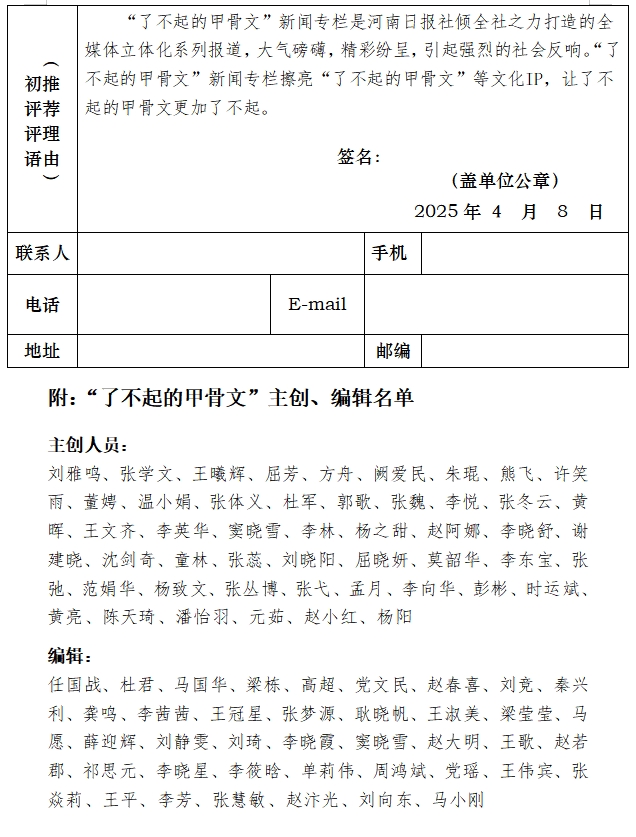

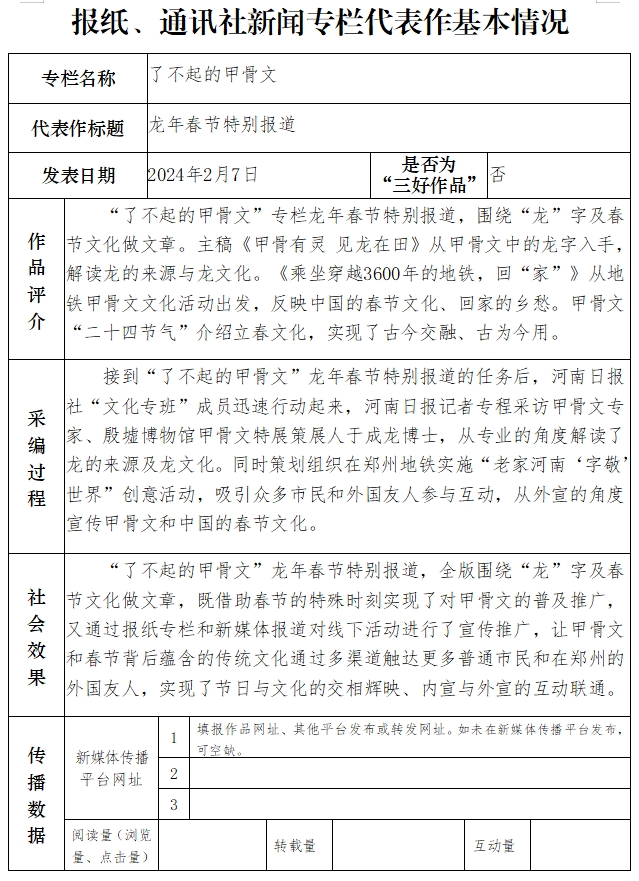

上半年代表作基本情况

甲骨有灵见龙在田

龙年春节即将到来,龙行龘龘,神州大地喜气洋洋。

十二生肖中,绝大多数是现实生活中的动物,唯有龙例外。龙是古人想象出来的动物,人们赋予龙各种神性:兴云雨、善变化、利万物。先秦文献中提到龙,往往与王权、上天相关联。如《诗经·商颂·玄鸟》中有“龙旂十乘,大糦是承”,《易经·乾卦》中有“见龙在田,利见大人”。经历数千年历史演变,融入中华民族丰富的想象力和聪明才智,龙被定格为华夏民族的标志。

在我国早期成熟汉字体系的代表甲骨文中有没有十二生肖的记载呢?

安阳市文物局文化遗产与文物保护及考古研究专员于成龙博士在接受本报记者采访时说,甲骨文中有“龙”,但没有十二生肖。十二生肖的概念出现在春秋战国,湖北云梦睡虎地秦简中有记载,十二生肖在完全定型之前,各地风俗不一样,选取的动物也不一样。

甲骨文中有“龙”,不是十二生肖意义上的龙,那是什么龙呢?

于成龙解释说,按照目前资料统计,甲骨文中大约有55个“龙”字,其含义主要有两种。一种是地名,龙方,是与商王室关系密切的一个方国。中国国家博物馆收藏有商代子龙鼎,鼎上的铭文“龙”应该就是地名。另一种含义和我们今天理解的龙是一致的,指一种能兴云布雨的神性动物。

于成龙说,考古发现表明,中华龙文化历史悠久,辽宁查海遗址发现的“龙”距今8000多年了,内蒙古赵宝沟文化的“龙”距今7000年,河南濮阳西水坡的“龙”距今6500年,在距今5000年前后,从北方的红山到南方的良渚,到处都有精美龙文物出土,龙成为当时一种普遍的信仰与图腾。距今4000年以后,以二里头遗址为代表的二里头文化,成为中华文明总进程的核心与引领者,开启了夏商周三代文明。夏之所以能够统一,得益于普遍信仰的龙图腾进行的精神统一。二里头遗址出土了多件绿松石龙形器,至此龙基本定型。商朝作为夏文化的承袭者,甲骨文中出现大量的“龙”字也就成为必然了。

有学者研究认为,甲骨文中,“龙”就是龙宿的象形,“东方青龙”包含的七宿,连起来的形状像一条龙。青龙七宿的出没与降雨相互对应,古人认为龙掌管着降雨,而降雨又决定着农耕收成,农耕的收成则决定着人们的生活水平,龙成了农耕社会最主要的“图腾”。

于成龙说,他更倾向于认为甲骨文中的“龙”字是对当时作土龙祈雨仪式的一种真实记录。卜辞中有“乙未卜,龙无其雨”的记录,还有“其作龙于凡田,有雨”,“凡”是地名,即在凡地的田野里筑土龙以祈雨。商汤祈雨是商代著名的历史事件,商代祈雨主要有两种方式:焚巫尪、作土龙。西汉时期的董仲舒在《春秋繁露·求雨第七十四》中对以舞龙的方式求雨有较为详细的记载。文字记载有滞后性,以龙求雨的历史应该非常悠久。在漫漫的历史长河中,舞龙求雨的活动逐渐由官方的正式礼仪变成了民间的一种娱乐,形式越来越丰富多样,内核也由求雨变成了娱乐。

甲骨文中的“龙”字是个象形字,既像鳄,又像蛇,头角峥嵘,张着血盆大口,龇牙咧嘴,扭动身躯,长尾左右摆动。关于龙的起源,说法不一。考古学家李零依据对古文字、古代文献和文物的研究,指出龙是模仿鳄鱼、蜥蜴、蛇等爬行动物而成,扬子鳄是其原型。李零还曾专门论述龙纹与饕餮纹的关系,用一系列图片展示了青铜器上各种龙的典型形象,以及“龙”字字形从甲骨文、金文到后世演化的过程。甲骨文里的“龙”字模仿鳄鱼,头上长角。“龙”字头上尾下,作竖置状,有的左右反置,头朝左则尾朝右,头朝右则尾朝左。后来龙角逐渐变成一个像“辛”字一样的字,然后变成“立”,“立”字就是繁体“龍”字左上角的那一部分。战国时期,“龙”字变成左右结构,头在左,身尾在右,头作上辛下月,尾加三撇,表现龙鬣。秦汉时期“龙”字左半部变上立下月。小篆以后,“龙”字就基本看不出象形了。现在通用的简化“龙”字,只取繁体“龍”字的右半部,加以草书化而形成。

斗柄东指,天下皆春。甲骨有灵,见龙在田。春天的田野,孕育着无限的希望与美好的未来。

乘着穿越3600年的地铁,回“家”!

腊月二十三,农历小年,雪花漫天飘洒,回家脚步急切。在郑州地铁紫荆山站负二层换乘区,一面“甲骨文”百家姓文化墙让行色匆匆的人们不约而同驻足。“了不起的甲骨文——老家河南‘字敬’世界”春节主题活动在这一天开启。身披“甲骨”的郑州地铁1号线主题专列,宛若一条游龙,穿行在这座拥有3600年历史的古都地下,从2月2日至25日,为乘客的回家之旅增添一份吉祥与温暖。

地铁“串”起两座古城

仿佛跨越数千年时光,郑州、安阳两座古城携手构筑美妙的地下“甲骨新世界”。幼儿国风诵读、甲骨文广播体操、甲骨文红包和春联派发等多场主题快闪活动在地铁站内接连上演。“武丁”“妇好”惊喜现身,穿着商朝传统服饰翩然起舞,并现场发放殷墟宫殿宗庙遗址门票和甲骨文文创纪念品,邀请群众同赴安阳过大年,感受家的温馨与浪漫。

红色喜庆的“甲骨文”百家姓文化墙上,104个不同的甲骨文字块是先民与今人跨越时空对话的“密码”。在深圳打拼多年的张先生在此拍下回家的第一张照片,他说:“看到甲骨文这独具特色的家乡符号,一下就有了到家的真实感。”

古老文字引爆潮流

“人生若只如初见”,回到3600年前,我们将如何用甲骨文传递“我爱你”?在地铁1号线甲骨文专列上就能找到答案。6节创意车厢将“沉睡”的甲骨文从博物馆里“搬”到人们身边,用潮流用语、土味情话串联起河南的美食、美景与方言,带给乘客沉浸式的甲骨文时尚新体验。

“很难接触到的甲骨文出现在日常生活中,让人印象深刻。”郑州市民李晓平时很关注传统文化,她说:“文化只有与生活密切相关,才能潜移默化走入人们心里,更好地展现城市人文魅力,提升民众文化自信。”

一位外地游客专程赶来打卡甲骨文专列,她认为,甲骨文已不再是“难懂的天书”,动画、表情包、潮玩等各种产品赋予甲骨文鲜活的生命,“它正逐渐成为中国文化的超级IP”。

中华文化圈粉海外

全世界都在过中国年,全世界都在学中国话。地铁1号线甲骨文专列上,甲骨文组成的世界地标图案将中华文明与世界文明“年”在一起,送出“老家河南”特有的新春祝福,吸引不同肤色的外籍友人前来亲身体验。

来自越南的郑州大学文学院博士生冯氏娥,从小就喜欢中国文化,这趟充满惊喜的地铁之旅激发了她学习甲骨文的兴趣。她表示一定要去趟安阳殷墟,“看看真的甲骨文,了解汉字的源头和发展”。

文字是了解一个国家最好的钥匙。“我选择汉语国际教育这个专业,就是希望通过了解汉字更深入地了解中国文化,并分享给世界。”郑州大学坦桑尼亚留学生王一山说,河南文化深厚,人们热情友好,在这里感受到了家的温暖。

世界再大,都要回家。从数千年前走来,“家”这个字,寄托着百姓人家的希望、河南老家的归属、华夏一家的和睦,更承载着“天下一家”这个全人类共同的期盼。

过年了!乘着甲骨文专列,一起寻找3600年前“家”的印记吧!

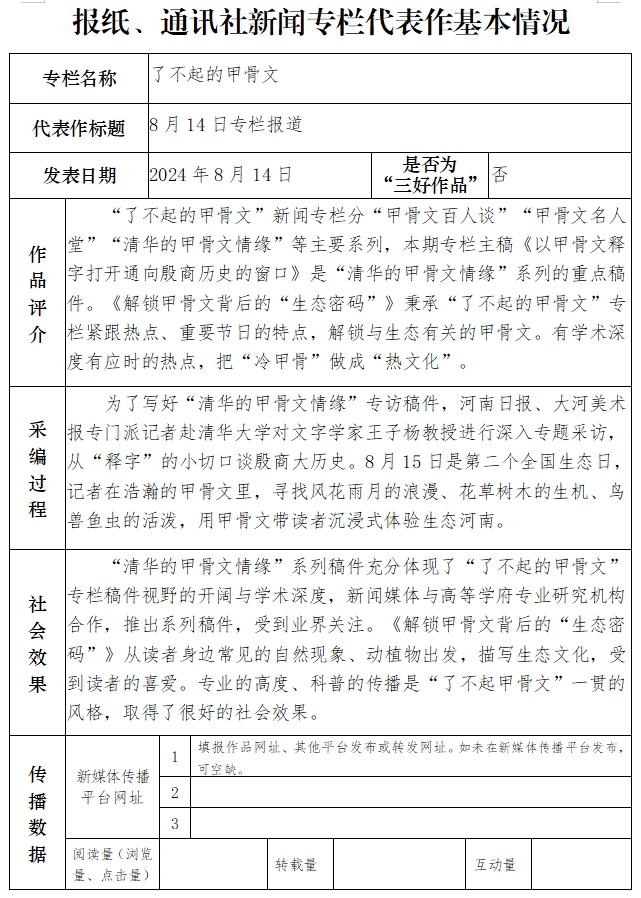

下半年代表作基本情况

清华的甲骨文情缘

以甲骨文释字打开通向殷商历史的窗口

清华大学蒙民伟人文楼,初秋。

王子杨的办公室就在这座楼的三楼,不大的房间满满地被各种书籍占据,就连茶几上也堆满了书,书堆中间还放着一个甲骨文图案的白色马克杯。围书而坐,王子杨教授接受了本报记者的专访。

“星率西”与流星雨

2008年,原本研究战国文字的王子杨来到黄天树教授门下攻读博士,自此开启了他的甲骨文研究生涯。如今,王子杨担任清华大学出土文献研究与保护中心教授,中国文字博物馆第二、第三届学术委员会委员,从事甲骨文等古文字的研究工作,成绩斐然。

甲骨文释字是王子杨主要的兴趣点,他把释字工作比作“钓鱼”。前期梳理材料阶段时常备受煎熬、一筹莫展。突然间的一个收获,如同鱼儿咬钩被拉出水面的那一瞬间,让人兴奋不已,有时候会兴奋上好几天。

释字不是一个一蹴而就的过程,而是要经过不断地验证和发展。“很多人可能对甲骨文释字有一种误解,觉得认出来以后不就被承认了吗?那不是。每年都有文章考证之前的释字哪里是对的、哪里是错的。所以,你考释出来字是一码事,得到大家的认可是另一码事。”王子杨说。

在王子杨看来,学者不仅要盯着没有被释读的甲骨文,也应当关注已识但语义还不明确的常用字。他举了一个例子:甲骨文中“以为”的“以”被阐释为“率领、携带”的意思。可是用法只有这一种吗?有一大批辞例显示,用这个意思解释不通。例如,甲骨文中提到祭祀甲然后把乙也祭祀了,中间用“以”来连接,显然不是“率领”也不是“携带”的意思,而是“连带、顺带”之意。这种用法以前少有人意识到。

有时候释读一个不认识的字,或者弄清楚一个字的语义,就能连带讲清楚一大批卜辞,也因此可以揭示出商代社会历史的某个新的侧面。

王子杨的研究近年来逐渐向以字征史、以字补史方面倾斜。“研究殷商史在我看来是甲骨文考释的终极目标。”他说。

《武丁时代的流星雨记录》一文是王子杨以字补史的一次成功尝试。他在文章中分析几版武丁时期的甲骨卜辞,推断其中“星率西”意为众星都向西运动,并进一步指出这应当是殷商甲骨卜辞中关于流星雨的记录。而在这之前,国内公认最早的流星雨记录是春秋早期。王子杨的研究表明,在3000多年前的商代武丁时期就已经有了对流星雨的文字记录。

基于古文字学者的文字考释意见进行殷商史研究,不可避免会受到他人考释结论的影响。王子杨的历史研究则从文字考释本身出发:“我和史学出身的研究者不一样。他们具有宏观的史学视野,往往能够钩稽出殷商社会的图景。我是从一个小地方切入,反映殷商史的一个侧面。”

致力于商代祭祀仪式的复原

国之大事,在祀与戎。商代非常重视各种祭祀活动,但我们对甲骨文记载的祭祀究竟什么样却还知之甚少。

王子杨说:“目前对甲骨祭祀动词的研究基本上处于停滞状态。我们连甲骨文有多少个祭祀动词都还不知道,祭名多少个也不清楚。知道的只是个别的名称,比如说周祭,而这也是晚期的。”

王子杨的脑海中,一个个祭祀动词不是孤立的。以祭祀动词为切入口,借助祭祀动词出现的语境、前后的关联,可以逐渐架构起一个小的祭祀片段。然后根据各种卜辞的关系把片段连起来,复原一个商代祭祀仪式的理想模型。就像电影胶片一样,一帧一帧、一段一段地剪辑在一起,便诞生了完整的影片。

然而,商代祭祀仪式究竟可以复原到什么程度,目前还没有人知道。有学者曾对王子杨说,这个方向你能做,但是这个“坑”你跳进去,十年八年可能都出不来,但王子杨依然想把商代祭祀仪式复原研究做下去。“这个东西是应该做的。硬骨头总要有人啃,不啃不能前进。所以我愿意干这些事情,这对我们理解商史、理解祭祀是大有裨益的。”

目前,王子杨的主要工作还包括对前人研究成果的整理。即将出版的《甲骨字释提要》一书收集甲骨文发现125年来甲骨文字的全部考释意见,编著成工具书供甲骨文研究者和甲骨文爱好者来使用。同时整理的还有另一部与甲骨文研究理论方法有关的著作,介绍125年来众多学者接续奋斗的研究成果。王子杨希望通过这些著作把甲骨文研究的经验和教训总结出来,告诉初学者,甲骨文应该怎么考释,需要避开哪些“坑”,从而让后人不会重蹈覆辙。

如今甲骨文的魅力逐步彰显,越来越多的人开始关注甲骨文、学习甲骨文。但做好普及工作没那么简单。王子杨注意到,目前市面上甲骨文科普读物还存在良莠不齐的情况。受错误的导读影响最大的是小孩子们,这一点亟待引起重视。

作为中国文字博物馆第二届、第三届学术委员会委员,王子杨经常到河南安阳出差。采访中,他对中国文字博物馆未来学术阵地建设充满期待:“一个博物馆的展陈水平和研究水平是直接挂钩的,学术能力上去了,展陈能力也会跟着提升。”他还十分赞许安阳的甲骨文普及活动:“中国文字博物馆的各种甲骨文推广工作,我觉得已经做得非常好了。”

解锁甲骨文背后的“生态密码”

今年8月15日是第二个全国生态日。今人深知,人与自然是生命共同体,生态兴则文明兴。

跨越三千年,在浩瀚的甲骨文里,风、雨、雪浪漫变幻,花、草、木生机勃勃,鱼、鸟、兽多样生息,今人与古人握手,人与自然和谐共生的美好画面亘古绵延。

“雨”的左邻右舍

甲骨文中对天气现象的记载已十分完整,既有降水、天空状况、云雾、雷鸣电闪等大类,也有雨、雪、雹、霜等细分。

商王十分重视对气象状况的预测和记录,所以甲骨文里有着内容翔实而细致的气象档案。最为商代人所关注的气象状况是降水,在甲骨文里常常能看到关于雨的占卜记录,占卜结论就像一则“天气预报”,包含是否会下雨、下雨的时间等信息。

殷墟有一块出土的甲骨,记录的文字是:“弜田,其遘大雨?自旦至食日不雨?食日至中日不雨?中日至昃不雨?”这是占卜商王外出打猎当天天气情况的卜辞。首先占卜会不会遇上大雨,又问早晨、上午、下午三个时间段会不会下雨。由此可见,商人不仅有“天气预报”,甚至将“预报”精确到某个时间段。

甲骨文里的“雨”字上半部分为天空,下半部分几个小点象征从天而降的雨滴,意为下雨。

雪和雹均属于降水,当时已有的文字里,表示降水的只有“雨”字,所以古人让“雨”字来充当表意偏旁。“雪”字上部是“雨”,下部是“羽”字形,下落的雪如同羽毛,几个点如同飘下来的雪片。“雹”字上方是“雨”,有落下之意,下面的几个菱形轮廓就是冰雹的象形图案。

下大雨之前,往往会刮风、闪电、打雷,这些现象同样被古人记录下来。甲骨文中,“风”字是借用“凤”字来表示,“凤”的原型一般认为是孔雀。而在早期古文字中,用来表示“电”的是“申”字,“申”的字形像半空中闪耀而曲折的电光。闪电总是裹挟着雷鸣,紧随电光而来的雷声犹如无数车轮碾过,所以“雷”最初的字形就是在表示闪电的“申”字中间添上几个车轮的形状。

“木”的前世今生

殷商时期,中原地区有着良好的草木植被,在甲骨文中,有大量的从屮、从艹、从木和从林、从森的字形。在这些丛林树木中,有些是人们熟悉的林木种类,如柳、椿、桑、柏、杉等。此外,为了保护森林资源、保障人们的生产生活,商朝还有专门的官员掌管丰收事宜和森林管理。

商人与树木之间有着密切的关系,从与“木”有关的甲骨文中可窥一斑。

“木”是木本植物的类名,甲骨文的“木”字像上有枝干、下有根系的一棵树。汉字用“木、林、森”来表示木本植物的群落形态,又用“朱、本、末”来表示树木的部位。

作为会意汉字,甲骨文“林”字像树连树的样子;“森”字,甲骨文为“大林”,意为多的意思。

而古文字中的四胞胎“本、末、朱、未”,均是由“木”构成的指事字。“本”字,金文在树根部位加三点指事符号,表示树在地下的营养器官;“末”字,金文在树梢部位加一点指事符号,表示尾端;“朱”字,甲骨文在主干部位加一点,表示树干;“未”字,甲骨文在树梢上部再加一重枝丫,表示枝叶茂盛。

值得一提的是,在土地的利用开发上,商朝还推广了农业耕作的轮作制度,在不同的时间和地点种植不同的作物,以保持土壤肥力和控制病虫害的传播,保护土地资源,提高土地的利用效率。

“网”的包罗万象

殷商时期,气候温暖,森林植被茂密,有大象、老虎、麋鹿、地龟等野生动物。通过狩猎,古人获取动物作为肉食。

罗网的发明和使用为古人获取野生鱼类、兽类、禽类等猎物发挥了重大作用。

甲骨文“网”是象形字,左右两边各一竖,表示插在地上的两条木棍,中间是数量不等的斜向交叉线,表示用麻绳等物织成的网。网的用途不同,材质和形状就会有所变化,所以甲骨文中的“网”字有几种不同的写法,中间的网线有多有少,两边的木棍有竖直的也有倾斜的,有的还在上下各增加一根木棍。

“禽”是“擒”的本字,表示用网捕捉飞行的鸟雀。甲骨文的“渔”字,有持网捕鱼之意。

长期以来,对于捕获的野生动物的留养,最终出现了动物的驯养和驯化,发展出了家畜家禽。有资料表明,犬和豕是最早驯化和饲养的家畜动物。甲骨文“家”字像屋里畜养豕,而“畜”字本义为将动物系在栏圈里,用谷物饲养,以备人们对肉食之需。

“为”的甲骨文表示手牵大象,驯化大象的野性,使大象为主人服役。从甲骨文记载来看,中原地区当时有猎象、驯象、使象和用象祭祀等活动。河南被描述为牵象之地,这便是“豫”字的根源,也是河南简称“豫”的由来。

首页

首页