作品二维码

作品首屏截图

“敦煌少女”常沙娜:我把记忆留给敦煌|青听(文字稿)

片头:

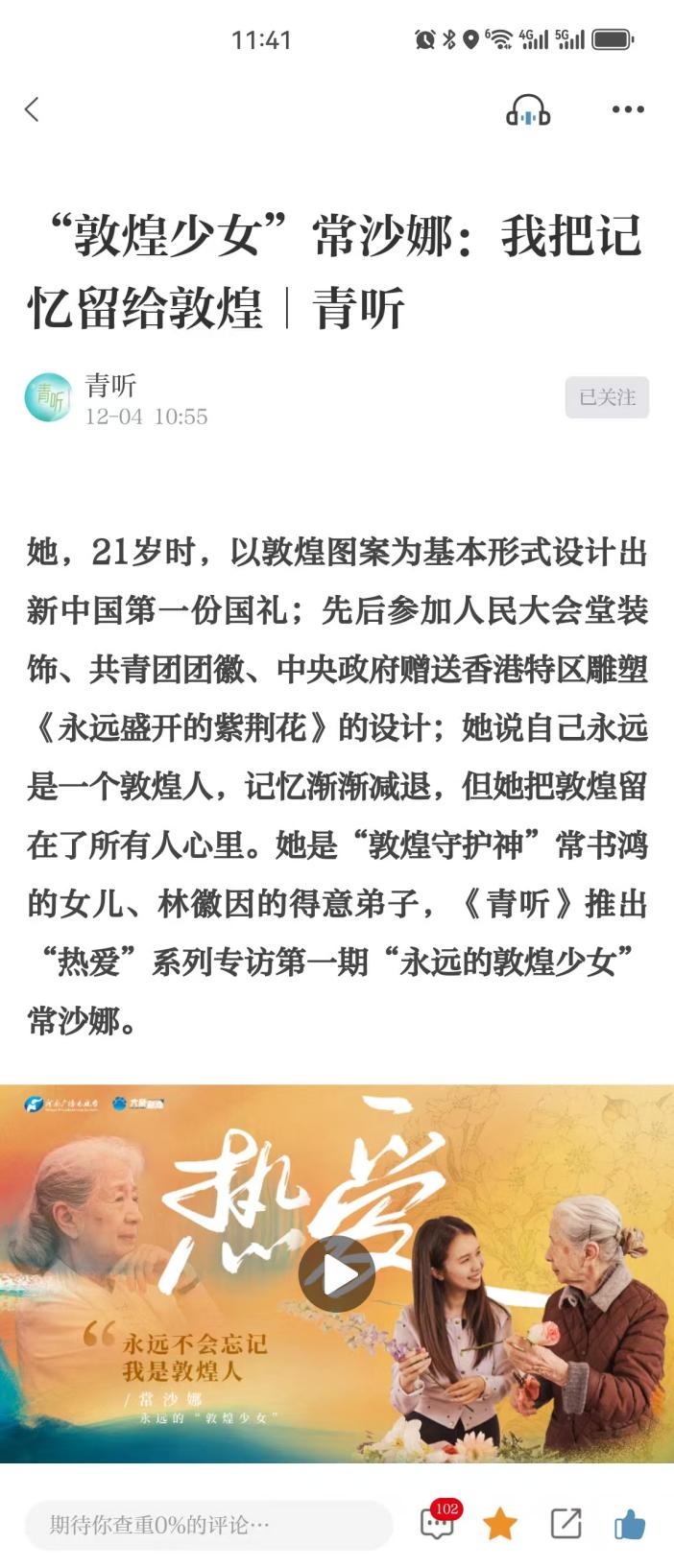

【旁白】北京地铁里,带有北魏、盛唐时期敦煌壁画造型的花木,不经意间融进我们的生活里,这是常沙娜90岁的作品。21岁设计国礼丝巾、27岁为人民大会堂宴会厅设计天顶装饰、66岁主持设计中央人民政府赠送香港特区的雕塑《永远盛开的紫荆花》、93岁指导设计央视春晚《年锦》纹饰……还有共青团团徽、民族文化宫、首都剧场、首都机场等。新中国不少重要的设计都留下了常沙娜的印记,而她的灵感都来源于敦煌。

常沙娜:我的成长的过程就是在敦煌莫高窟,我从小就在那临摹壁画。跟着我老父亲在一起,常书鸿,他让我也别忘了我是敦煌人。

正片:

记者:想订束花,是一个94岁的老人,很高雅的一位老人。好看吗?这就是送给常沙娜老师的花,因为她特别喜欢花,她还有一本花卉的手绘,我们希望她看到这束花,心情能够好一点。

常沙娜:搁在桌子上。

记者:搁在桌子上。

常沙娜:你过来。你是河南的。

记者:对,专门来看您的。

常沙娜:哦,来看我的。河南我去过,我现在一晃眼就年纪大了。你们怎么想的来找我呢?

记者:我们特别想见您,听您讲讲敦煌的故事。

【旁白】花是常沙娜持续了一生的绘画主题。她的优雅随着年龄在递增,丝毫没有减少。只是很多事情、生活中的细节,在她的记忆里越来越模糊了。常沙娜1931年出生在法国里昂。“沙娜”取自法国的saone索纳河,父母都是当时很有名气的留法青年艺术家。1936年,常沙娜的父亲常书鸿偶然在塞纳河畔的旧书摊前,发现了法国人伯希和1907年拍摄的《敦煌石窟图录》。一向倾情于西洋艺术的常书鸿被中国古代艺术震惊了,不顾妻子的反对,放弃了舒适生活,毅然回国,目的地只有一个:敦煌。就这样一家人躲避轰炸,穿越战火,1943终于辗转抵达敦煌。那一年常沙娜12岁。

常沙娜:出了嘉峪关两眼泪不干,向前看,戈壁滩,向后看鬼门关。

记者:您还记得刚去敦煌的样子吗?

常沙娜:我从小就在那临摹壁画。我的成长的过程就是在敦煌莫高窟,那个时候不叫莫高窟,叫千佛洞。

记者:这是刚到吗?

常沙娜:那个时候天冷了,穿的皮衣服。

记者:您刚到那吃的是什么呀?

常沙娜:吃什么,有啥吃啥。第一顿饭是一碗醋、一碗盐、一碗面,我说爸爸有菜吗?爸爸说今天没有菜了。我那个时候还小。跟着我父亲在那里,我父亲很勤奋,除了这个以外,他在外面还要种树,还要干事。

【旁白】常沙娜的少女时期是在洞窟里度过的。踩着蜈蚣梯爬进蜂房般的洞窟,把北魏、西魏、隋、唐、五代、宋、元,各个代表窟的壁画临了个遍。

常沙娜:我在那里看一会儿学习,那个时候这是洞子,洞子里头黑乎乎的,进去了以后才知道还有壁画、还有彩塑,还有藻井图案,都有了。我就在那里学习的,这是我临摹的东西,临摹的东西以后成了我学习的很重要的榜样。这是当时的壁画,壁画的故事,佛教的故事,除了佛教故事以外,它讲了很多当年的人的生活的状况。

【旁白】14岁那年,为了让更多人了解敦煌,常沙娜与父亲在兰州举办了父女画展。展览上,一位在甘肃支教的外国人叶丽华对常沙娜的才华大加赞赏,并提出愿资助她到美国学习。1948年,17岁的沙娜赴美留学。

常沙娜:去了美国我才知道,我们中国的文化以外还有国际的很多的国际的关系。在美国的时候,我就在那里临摹的,我就有印象的东西就在画了。画那个敦煌的东西,他们就在看我画,喜欢,他们都来看。

【旁白】美国的学习拓宽了常沙娜的视野,她认识到世界各种文化之间的联系,了解到敦煌艺术与丝绸之路的渊源。1949年,新中国成立,紧接着朝鲜战争爆发。常沙娜选择了中断学业,克服美国当局各种手段的阻挠,毅然回国参加新中国的建设。回国后在林徽因的指导下,做出了新中国第一份国礼,也让即将失传的景泰蓝工艺重获新生。

常沙娜:我设计的,林徽因就是说你要把敦煌图案的,壁画上的图案用上,我就用上了。

记者:这上面都是敦煌的图案吗?

常沙娜:这是我们壁画里头的和平鸽。那时候我设计的,不是马上就用了,设计的方式很多,很多人就选,选来选去,选到最后选的它了。

【旁白】其实我还有很多问题想问,但是我不想让她努力地回忆了,因为她想不起来她会着急。她身边的工作人员跟我说,大概90岁的时候,常老师突然有一天说:“我记不起来我妈妈的名字了。”她一下子就慌了,她说会不会有一天我忘记了常书鸿,忘记了我爸爸,忘记了敦煌。就从那天开始,常老师每天都循环地看敦煌的记录片,去看跟爸爸相关的书籍,她觉得读一遍、看一遍,总能记得。一个老人她在竭尽全力地在自己的脑子里面留下一些东西。

常沙娜:Tina,Tina在哪啊?

Tina:你来吧,去泡这个喝,现在进去喝。咱不出来了啊。

记者:你也是跟了她很久了。

Tina:今年都第20年了,她74岁到现在。她每天早晨起床唱歌,第一件事情就是先巡视一遍整个院子,就是整个房子,睡个午觉起来她会再翻翻书。你看桌上的那个《黄沙与蓝天》都翻烂了。她每天不断地在补这些纪录片上的这些事情,甚至有的时候她会跟着旁白一起读,那她曾经最高记录读两个多小时。我就在旁边,我就听着她这样念,其实我心里很感慨,她怕自己忘了,她用这种方式来补充,就好像一种能量的营养的补充剂。

常沙娜:给我拿个眼镜。那个年轻的。敦煌莫高窟的艺术特点,当时我都写了。

记者:您觉得从她身上您看到最可贵的是什么?

Tina:她是重视文脉,尤其是中国传统文脉。她也一直遵循的传统的这个文脉的设计法则。

记者:现在我们很多年轻人会讲突破,甚至要讲颠覆,但事实上,我们还没有守正就要讲创新。

Tina:对,她常常都是为了这种事情才会生气,就是她希望年轻人,真的能把自己老祖宗的东西好好地保护下来,好好地学习,让它放大。因为她觉得我们现在太西化了也不行。我记得有一回她教训我们,她说:“你们都觉得你们很洋气,难道我不够洋吗?我比你们谁都洋,但是不可以这么干。”有些时候,她说有些东西你必须要坚持,你不能妥协。

记者:您说中国的时尚要有中国的审美。

常沙娜:我们中国民族的东西,就是民族的、科学的、大众的、那个不能动。中国文化有5000年的历史,你每个历史是哪个阶段每个历史是哪个阶段,我们国家56个民族,每个民族的习惯都不一样,你要好好地学习、研究,然后怎么运用,运用到现在的社会里,现在的生产的作品,一定要有自己的特色。

【旁白】季羡林先生曾说,世界上历史悠久、地域广阔,自成体系影响深远的文化体系有四个,中国、印度、希腊、伊斯兰,再没第五个,而四个文化体系汇聚在一起的地方,只有中国的敦煌和新疆地区,再没第二个,这就是为什么敦煌这么重要。常书鸿先生、常沙娜老师父女两代人,两万八千个日夜,守护了数万件文物,如果说没有他们父女两人的坚守和热爱,是不会有今天的敦煌莫高窟的。我第一次觉得热爱是有拉力感的。

记者:您觉得热爱足够概括她这一生吗?

Tina:我觉得没有那个爱,是没有这个力量能够做这么多的事,而且能这么沉稳,不被很多的东西引诱就做一件事,她就是一个很简单的人,因为她对她自己够有自信。她对敦煌够有信心。

【旁白】从12岁到94岁,整整82年,如果不是因为爱,谁能坚持这么久的时间,我也问常老师,你爱敦煌吗?

常沙娜:当然爱敦煌,我的基本功就是在敦煌跟我老父亲在一起学习的。敦煌是我们的根脉,它征服过全世界,征服过我父亲那一代人、我们这一代人,它一直是人类寻找灵感,吸取营养的地方。

首页

首页