《河南午间报道》2024年12月12日(文字稿)

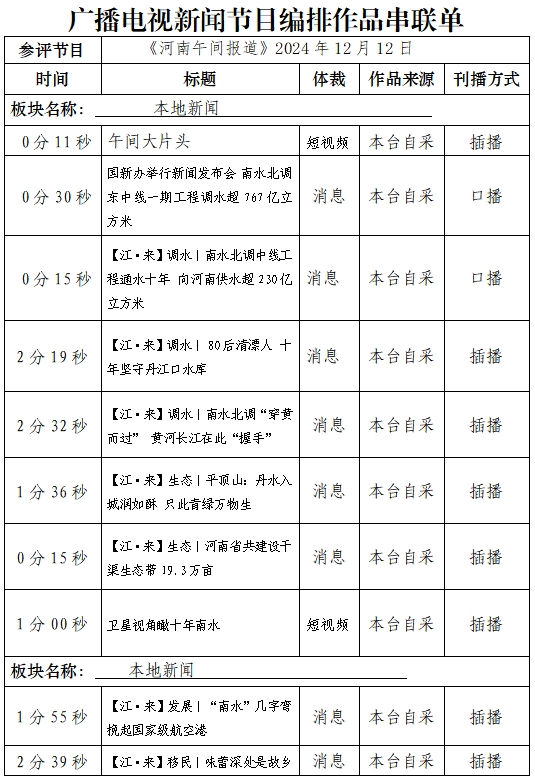

【午间大片头】

【主播口播】新时代,新文化。纵览河南,尽在午间报道。观众朋友大家好,这里是河南广播电视台卫星频道和新闻频道并机直播的《河南午间报道》。

【标题】国新办举行新闻发布会南水北调东中线一期工程调水超767亿立方米

【主播口播】今天上午10点,国务院新闻办公室召开新闻发布会,介绍南水北调东中线一期工程全面通水十周年有关情况。截至今天,南水北调东中线一期工程全面通水十周年来已累计调水超767亿立方米,沿线城市生活和工业供水保证率显著提升。工程区域不断延伸,惠及了沿线45座大中城市、1.85亿人。十年来,东线工程的水质持续稳定达到地表水Ⅲ类、中线工程保持在Ⅱ类及以上。通过水源置换和生态补水等综合措施,华北地区的地下水水位总体得到了回升,一大批河流和湖泊重现生机。

【标题】【江·来】调水丨南水北调中线工程通水十年向河南供水超230亿立方米

【主播口播】南水北调是国之大事、世纪工程、民心工程,事关战略全局、长远发展和人民福祉。通水10年来,已累计向河南供水超237亿立方米,其中生态补水42.71亿立方米,供水范围覆盖12个省辖市市区、52个县(市)城区和122个乡镇,受益人口达3500万人。世纪工程传递民生温度。南来的水“好”,有自然因素,更离不开水源地的保护。作为南水北调中线工程渠首所在地和核心水源区,淅川,这个位于豫、鄂、陕三省交界的小县城,扛起了守护一库碧水的担当。在南阳淅川丹江口水库,有这么一群“清漂人”,他们日复一日,年复一年地守护着丹江碧水,被人们称为“水上美容师”。

【标题】【江·来】调水丨80后清漂人十年坚守丹江口水库

【正文】早上八点,在南阳市淅川县的宋岗码头,“清漂人”贾国衡和他的同事们开始了一天的忙碌。先乘坐快艇巡河,再打捞水面漂浮物,是他们的日常。

【同期】南阳市淅川县三川清漂队 贾国衡

船出去就是检查下今天的卫生怎么样 看看水面干净不干净 哪里有没有漂浮物 有的话顺便就打捞起来了

【正文】今年37岁的贾国衡,从小就生活在丹江口水库边。10年前,南水北调中线工程通水后,他成为了一名“清漂人”。他所在的三川清漂队共有35人,负责大约400多平方公里水域的清漂工作。今天,他和队友要先巡查15公里以外的库区中心。

【同期】南阳市淅川县三川清漂队 贾国衡

每天出来巡河 根据风速和水流 就知道哪一块区域的漂浮物比较多 我们就会重点去那边打捞

【正文】勘察到重点之后,他们换上了行动更加灵活的小船,开始清理水面不该有的漂浮物。一个网兜、一个垃圾筐,就是“清漂人”的作业工具。

【出镜】河南广电大象新闻记者 李婷婷

记者:我看这也有个漂浮物 我也来体验一下这个杆好沉啊 有多重这个

贾国衡:有个四五斤

李婷婷:失败失败

【正文】记者捞了一会儿就有些吃不消,但是这些动作,清漂队员们平均每天都要重复几百次。

【同期】南阳市淅川县三川清漂队 贾国衡

大的就是捞过一棵树 需要三四个人 从水上把它捞上来 有个一百斤左右 捞了半个小时 一边捞一边锯 干完之后腰酸背痛的 回家吃饭的时候手拿筷子都在抖

【正文】 尽管打捞工作枯燥且辛苦,贾国衡却有一个自己的解压方法——拍美景。

【现场】南阳市淅川县三川清漂队 贾国衡

工作完有夕阳 就随手拍了一张 感觉特别美 风景也好看 水也干净 发朋友圈里面 其他人都会问 这是哪里 然后我说我工作的地方

【正文】在淅川县,有近3000人的这样的专业志愿护水队伍,他们用坚守换来丹江碧水长流。最新监测数据显示,淅川5个国省控断面水质稳定达标,地表水断面水质达标率100% 。

【同期】南阳市淅川县三川清漂队 贾国衡

水质越来越好 风景也好看 游客越来越多了 来了都竖起大拇指 夸赞我们这里的水真干净 感觉很骄傲 一切都很值得

【主播口播】一渠清水自流向北,黄河却成为阻碍南水北去的天然屏障。来自长江的南水能够“零距离”接触黄河水吗?为了解决这个问题,“穿黄工程”由此诞生。“穿黄”顾名思义就是“穿越黄河”,黄河河床下复杂的地质条件,注定了穿黄隧道不同于一般的交通隧道,也造就了隧道非同寻常的构造。

【标题】【江·来】调水丨南水北调“穿黄而过”黄河长江在此“握手”

【现场】河南广电大象新闻记者 程鹏

在我身后就是被称为南水北调中线工程咽喉的穿黄工程,这一渠的丹江清水到了这里,是如何穿越黄河继续向北的?在我身边的这位,就是南水北调中线穿黄工程管理处的宋波副处长,你好,宋处长。

【南水北调中线穿黄工程管理处副处长宋波】你好,程老师。

现在我们看到的这个,就是穿黄工程的结构图。你看,这边是黄河的南岸,是进水口。这边是黄河北岸,是出水口。这个中间的就是穿黄的隧洞,从黄河北岸一直到黄河南岸。

【南水北调中线穿黄工程管理处副处长宋波】在泥沙交结 ,混杂交错的黄河河床下凿出隧洞,谈何容易呢?整个建设过程,需要面对黄河的游荡性河势,黄河河床下的复杂地质条件,大型超深竖井,以及长距离盾构隧洞施工等一系列技术难题。咱们采用的盾构机,是直径达9米,长度70多米,总重量有1,100吨。这个庞然大物,要想在地下始发,就得有一个地下入口,也就是施工竖井。工程北岸竖井为大型圆筒结构,建于黄河滩地的中细沙层的强透水层中。

【河南广电大象新闻记者 程鹏】哎,现在我们看到的就是这个竖井的这个模拟图,它就是说,像是一个大的在平地上打的一个井一样。【南水北调中线穿黄工程管理处副处长宋波】是这样,盾构机是一节一节的吊到竖井下边,在下边组装的,然后再向前掘进。由于黄河的改造和多年的沉积,黄河河底的地质条件非常复杂,整个隧洞的掘进过程中,从全沙层到半沙半土层,而且还可能会遇到枯树巨石等一些复杂地质条件。所以根据不同的地质条件,盾构机在掘进的时候要适时调整参数。另外,在以后的运行期,也会遇到双重水压的问题,为了解决这一难题呢,我们的工程师,就想出了双层衬砌的办法。

【河南广电大象新闻记者 程鹏】哎,您刚才谈到了说这盾构机在掘进的时候,要适时的来调整参数,要面对这样的水压,双层衬砌是什么意思?

【南水北调中线穿黄工程管理处副处长宋波】双层衬砌就是指的是隧洞的外衬和内衬,隧洞的外衬为预制管片,抵御外围的泥水压力,内衬为橡胶预应力混凝土结构。

【河南广电大象新闻记者 程鹏】就是现在我们看到的这个。

【南水北调中线穿黄工程管理处副处长宋波】对,它是抵御内水压力,中间还有一层排水垫层,三层结合呀,就像是夹心饼干,这样,就很好地解决了双层水压的难题。

【主播口播】从十年前应急调水,南水北调中线工程惠及100多万平顶山城区市民饮用水开始,水源保障、生态补水,平顶山与“南水”的缘分越来越密,生态环境也越来越美,红嘴鸥还成为当地生态“代言者”。

【标题】【江·来】生态丨平顶山:丹水入城润如酥只此青绿万物

【正文】冬日的白龟湖湿地公园,廊道纵横,水体相连,多种鸟类翔集湖面,吸引了众多游客前来观景赏鸟。

【同期声】平顶山市民韩文举:现在呢,红嘴鸥也是越来越多了,然后环境也越来越好了。推荐朋友们都来看看白龟湖的红嘴鸥。

【同期声】河南城建学院教授谢朝晖截至今年11月,我们记录的鸟类有254种,其中国家(级)保护鸟类增加到53种。

【正文】白龟湖国家城市湿地公园位于平顶山城乡ー体化示范区白龟山水库北岸,水源基本来自白龟山水库。作为城市饮用水水源地,白龟山水库被当地人亲切地称为“大水缸”。然而十年前,这个关乎所有人生活的“大水缸”曾因旱情,水位一度低于死水位,百万居民面临用水危机。关键时刻,南水北调工程救了急。

【同期声】河南省白龟山水库运行中心副主任王高宇2014年经过45天应急调水输入白龟山水库水量达到5130万立方米平顶山市白龟山水库成了南水北调中线工程正式通水前第一个受益的地方。

【正文】奔涌而来的“南水”不仅为平顶山送上了“及时水”,让鹰城人喝上了甘甜水,还助力当地优化水资源配置、复苏河湖生态环境,为平顶山经济社会高质量发展提供了优质可靠的水资源支撑。

【同期声】河南省白龟山水库运行中心副主任王高宇十年间(南水北调中线工程)为水库调水近6亿立方米占水库总入库量的13%

【标题】生态丨河南省共建设干渠生态带19.3万亩

【主播口播】在河南段731公里的征途中,河南共建设干渠生态带19.3万亩,一路护送丹江碧水奔向京津,正是这条贯穿中原大地的绿色生态走廊,让沿线城市实现了“生态蝶变”的华丽转身。

【短视频】卫星视角看十年南水

【主播口播】这里是正在直播的《河南午间报道》,想了解更多新鲜资讯,请扫描屏幕下方的二维码,登录大象新闻客户端。南水丰盈河川,扮靓大美中原,不仅提高了人民群众的幸福指数,也为受水区产业发展提供助力,畅通了河南区域经济循环。作为我国第一个国家级航空港经济综合实验区,郑州航空港经济综合实验区以航空经济引领现代产业基地发展,是中原地区对外开放的重要门户。在港区成立的第二年,南水北调中线工程建成通水。十年来,南水”助力了航空港区的崛起。航空港区奋发争先,也成就了“南水”的使命。

【标题】【江·来】发展丨“南水”几字弯挽起国家级航空港

【正文】郑州富士康集团是最早入住港区的企业之一。十一年前,这里的人口只有不足20万。而富士康的到来,让26万名产业工人集中入住到港区,这让本来就缺水的港区更加捉襟见肘。

【同期】郑州航空港区IT产业园社区服务中心党工委书记 梁红涛

就是沙土地种普通的麦子其他庄稼 这个灌溉,各方面水都保障比较欠缺一些

【正文】航空港区自诞生,便承受着缺水之重,人均水资源量仅相当于全国的十分之一,境内多年没有一条常年有水的河流,生产、生活全靠地下水。

【同期】郑州航空港区IT产业园社区服务中心党工委书记 梁红涛

(当时)整体水质不是很好。

【正文】在港区成立的第二年,南水北调中线工程建成通水,南水的到来解决了企业的后顾之忧。南水北调中线郑州航空港区段全长31.46公里,沿线途经6个办事处,29个行政村,共向港区2座水厂供水。不仅水的供应充足了,水质也得到明显的改善。

【同期】郑州IT产业园社区服务中心富鑫公寓工作人员 王建锋

之前的水它会有浑浊,现在这水直接接出来就是清亮亮的,就能喝了 ,喝着是甜的。

【正文】如今,郑州航空港区从面积不足20平方公里、人口不足20万的小镇,蝶变为一座区域面积747平方公里、人口80万的现代化、国际化航空都市,这其中,南水北调起到了重要作用。

【同期】河南郑州航空港经区生态环境和城市管理局副局长王浩

如果说没有来自南水北调的水引资的过程中估计企业也没有信心过来

【正文】通水10年来,南水北调中线一期工程累计向航空港区及郑州东部供水超6.45亿立方米,地下水位连续9年回升,在南水的助力下,港区建区十年来,地区生产总值年均增长14%,外贸进出口总值年均增长8.8%,目前已建成内陆地区功能最全、通关效率最高的口岸体系。

【主播口播】南水北上,丹水有情。多年前,为了沿线人民能够喝上好水,有这么一群人不能忘记,那就是16.5万淅川南水北调移民。2010年,李山村从淅川的丹江边搬到了荥阳,搬到这儿后,村民们也把家乡的味道也一并带了过来。对于食客来说,来这儿吃鱼尝的是鲜,是来自丹江的美味,但对李山村村民来说,丹江鱼不仅仅是一道菜,更是他们与老家的链接。

【标题】【江·来】移民丨味蕾深处是故乡

【李山村村民 李志乾】一鱼三吃红烧干炸鱼头豆腐汤,我们是2010年从淅川搬到荥阳来的,就在丹江边。江黄鱼,招呼好了,准备搁屋做。这做的丹江鱼,必须用丹江的活鱼来做,配料也得必须用我们老家独特的香料香苜蓿,专门做鱼使的,才能做出来正宗的丹江味。我们在丹江口水库边长大,做鱼是老本行,搬到这里,我们也把家乡的味道一并带了过来。要做出原汁原味的丹江鱼,必须得用正宗的丹江活鱼,鱼好,味才鲜。

【食客】菜味、量都可以。

【李山村村民 李志乾】上鱼了,干炸鱼块,今天鱼味道怎么样?好不好?

【食客】味道好好好好好,这个味道,这个味道,真的还是老味道,吃了真棒。

【食客】好嘞,谢谢谢谢,还有个鱼头汤。

【李山村村民 李志乾】我是我们村第一家做丹江鱼的,之前一直给丹江大观园当厨师的。当时干的时候,这都是客厅,就这两三张桌子,那是卧室。就这样干干,后来生意好了,卧室腾出来之后了,感觉还不够坐,所以加盖两层。这后来来吃鱼的人多了,这周围邻居都开了,发展有20多家了。送鱼的来了吗?捞一筐。这鱼都是昨天晚上从丹江库水库里捞上来,之后跑四五百公里之后,大清早送到这。顾客来了之后,现捞现捉,想做这丹江鱼,只用丹江口水库的鱼,别的地方的鱼,做不出来这个味道,我们这的鱼做得好,一是靠食材,二是靠手艺,村里很多饭店都是专从村老家请来的掌勺。我们这些厨师都是从小跟着我们父辈,一代代传下来的手艺。现在,我们不仅把新鲜的味道带到了郑州,还让更多的人,品尝到了我们老家的味道。对于食客来说吧,来这吃鱼,尝的是鲜,是来自丹江的美味。但对于我们来说,丹江鱼不仅是一道菜,更是我们与老家的连接,我们守住了丹江鱼的味道,就不会忘记我们的根,想老家的时候,我就会到渠边来走走,看到这渠水,就感觉看到了咱家,这虽然距离渠首有500公里,但我觉得离老家并不远。

【主播口播】河南是南水北调中线工程征地移民的主战场。征地最多,移民的数量最大。为帮助移民适应新环境,融入新生活,10年来,河南持续推进后期扶持,在项目、资金、技术等方面加大投入,促进移民实现稳定发展、增收致富。

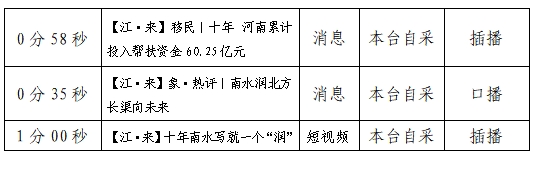

【标题】移民丨十年河南累计投入帮扶资金60.25亿元

【正文】丹江口水库大坝加高后,淹没影响南阳市淅川县11个乡(镇)、184个村,按照批准的移民安置实施规划,河南搬迁南水北调移民16.54万人,安置在郑州、平顶山、新乡、许昌、漯河、南阳6个省辖市的25个县(市、区),规划建设208个移民新村,调整土地23.24万亩。目前,河南探索实施的“扶持资金项目化、项目资产集体化、集体收益全民化”帮扶模式,已在全省进行推广。

【同期】河南省水利移民事务中心党支部书记主任杜玮十年来,投入帮扶资金60.25亿元,建成了一系列促进移民增收的项目,同时还建成了美丽移民村14个,移民百姓可支配收入达到19300元,是搬迁前收入四倍多,移民群众的幸福感、获得感不断增强。

【标题】【江·来】象·热评丨南水润北方长渠向未来

【主播口播】南水北调工程功在当代,利在千秋。南水北调是一条调水线,南北调配,水资源格局不断优化;它也是一条生态线,很多沿线城市成了游人“打卡”地、鸟类天堂和鱼儿的乐园。更是一条发展线,水资源要素与经济社会发展的适配性不断增强,为城乡、区域协调发展夯实水资源支撑。新时代新征程,奔流不息的千里清渠,正在广袤的中华大地上蜿蜒铺展,勾勒出一幅气势恢宏的水网蓝图。

【主播口播】今天节目的最后,我们一起穿越崇山峻岭,横跨广袤平原,看南水北调工程串联起的中华大地的生机与活力。

【短视频】【江·来】十年南水写就一个“润”

首页

首页