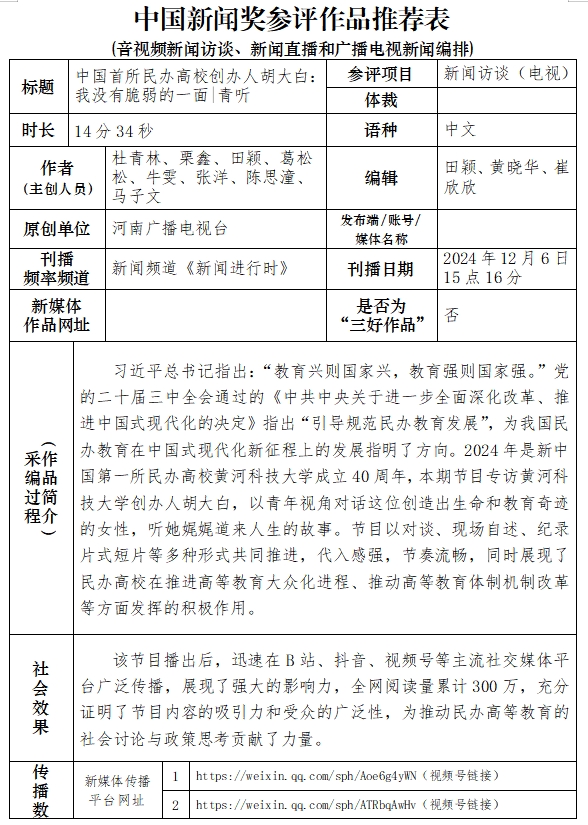

中国首所民办高校创办人胡大白:我没有脆弱的一面|青听(文字稿)

片头:

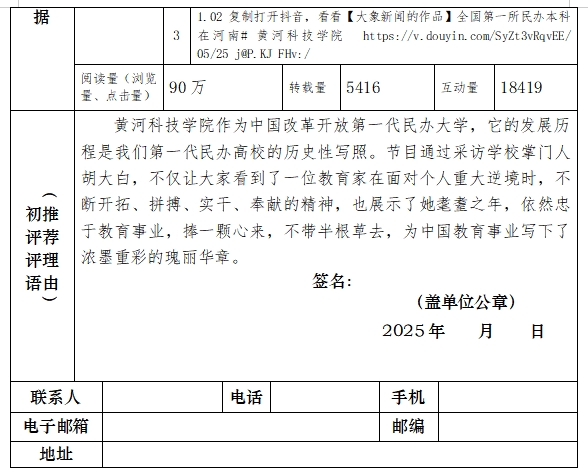

【旁白】今年是胡大白执教60年,我身边的这位就是胡大白,她在1984年创办了一所民办学校——黄河科技学院。这个学校有很多标签,中国第一所民办普通专科学校、第一所民办普通本科高校,被联合国教科文组织称为“世界教育史上的奇迹”。

正片:

记者:黄河这个学校的名字是您起的?

胡大白:名字,就是我提的。黄河是母亲河,郑州就在黄河边上。当时是“科技是第一生产力”,科技还是咱们国家最重视,教育本身就是为了科技发展。

记者:这是?

胡大白:这是食堂。

记者:我以为是个黄河的小博物馆。

胡大白:不是,这是食堂。

记者:我们这好多黄河的元素。

胡大白:对,我们的一个小宾馆叫黄河源。这就是黄河源。这是第一图书馆,30年校庆的时候建起来的,很有特色。

记者:今年是刚好40年校庆。

胡大白:今年40年。

记者:您今年是81岁。

胡大白:81周岁。

记者:您迟迟地没有完全退休,是什么放心不下?

胡大白:我觉得我还能做点事,我就没退休。

【旁白】43年前,38岁的胡大白是郑州大学中文系的老师。1981年,胡大白在出差过程中,因为煤气中毒,一壶开水浇在了身上。全身37%的重度烧伤,抢救了12天12夜,之后是无数次的植皮手术和全身的疤痕。

记者:您的故事在大家看来,就像是一个奇迹,网上流传都会说一壶开水烫出了一个学校。

胡大白:我38岁烧伤,躺了三年,才41岁,我能就做一个废人吗?但是我大学毕业就当老师,没有做过别的事,后来我一想,我脸没烧着,如果脸烧着,一脸疤痕,就没法做公众人物。我后来想一想,我可以办个学,办个自学考试辅导班,当时叫得很响,“郑州市高等教育自学考试辅导班”。但这个辅导班一发不可收,变成了几万人的大学。启动资金只有30块,然后买纸,写广告,贴广告,花钱最多的是印听课证。11月2号开的课,84年的11月2号,那年连降大雪,道路阻塞。

记者:上课都很困难。

胡大白:我一个残疾人,大家弄个三轮车推着我。我到教室里,弄个小铺垫铺地上,因为不能站。他们说胡老师,下这么大的雪,你还敢来,我说你们不是都来了?我们就这样不管遇到什么艰难险阻,都要去冲破这个坎,都要往前走。第一学期结束的时候,一考试,学生平均合格率87%,这不是声誉都出来了,第二学期就一下报了2000多人。那这个时候就开始有人嫉妒了,另外学校的领导也找我谈话。因为工伤是100%工资,你拿着郑大的工资,你还办学,来自舆论的压力也比较大。

记者:压力很大。

胡大白:心里就特别地难受。正在思想斗争的时候,咱们学校的顾问徐捷,徐捷是(当时)河南省军区的副司令员,徐司令员给我送了一个条幅,“敢为天下先”。我就坚定了。这就是徐司令员题的“敢为天下先”,我们把它作为学校理念的一个核心部分,就叫我们学校的座右铭。

【旁白】办一所民办高校有多难呢?首先面对的就是高昂的运营成本和较低的社会认可度。基础建设、教学设备,一砖一瓦都要自己找钱。师资、招生、教育质量、学生就业,每个环节都是对办学者智慧和能力的极大考验。

胡大白:你办民办学校要成为教育家,你还要成为一个经济学家,因为一砖一瓦都得花钱,就是说学校的发展要会有造血能力,会让学校持续发展。

记者:我们现在主要还是靠一些经费?

胡大白:我就说一半是靠经费,一半是靠我们的企业,我们有校办企业,有科研机构,横向的、纵向的经费,企业也有一些利润来支持反哺学校。

记者:不管是学费、经费还有各种费用基本上还是用在教学上。

胡大白:对,那都得用到教学上。

记者:但是我知道您其实在生活中是特别简朴的。

胡大白:我觉得现在比原来都好多了,是不是,但是简朴也不失大方,我这一身也拿得出去,是不是。我觉得人要能办成事就得这样,你个人享受有啥意思呢,但是办学就要做到最好。

【旁白】从一个小辅导班到中国第一所民办普通专科再到全国第一所民办普通本科,又连续多年霸榜中国民办大学综合实力排行榜和全国应用型大学排行榜第一。怀着对教育的赤子之心,胡大白一路闯难关,上台阶,但是乐在其中。

胡大白:经过了艰难起步,敢为天下先,冲破禁区,后来又艰苦地探索,不断创新地发展。我尝试,我觉得挺有意思。我们学校的办学特色就是一条,就是人才培养模式的创新,就是本科学历教育加职业技能培养。像我们学校毕业生就业是非常抢手的,中国大学排行榜,凡是排民办的,我们都是第一。

记者:那对于河南这种教育资源比较匮乏,优质教育更匮乏的这种省份来说,算不算一种助力和补充?

胡大白:因为河南人口众多,在河南的考生要考上最好的大学,那分数要比外省高得多,这点痛,就是优质的教育资源相对地还比较少,这个痛还是河南的痛。我也想把咱们黄科大变成世界一流的大学,就是说发展比较快的国家和发达国家私立教育占的比重不小,而且最优秀的学校。

记者:您觉得中国会出现这种情况?在未来。

胡大白:我觉得假以时日,不要着急,因为美国的高等教育,哈佛大学办了400多年了,德国的汉堡大学办了600多年了。这个咱们党的二十大,二十届三中全会,就是要奔着教育强国,我也觉得中国的民办教育,河南的民办教育,包括我们学校也在争取做教育强国中,做出一定的贡献。社会上对民办学校的理解有点偏颇,咱允许,它有个过程,因为毕竟咱们学校才40年的历史。

记者:我们还知道像您是之前也做过一个承诺,分数线只要达到了的残疾考生。

胡大白:对,只要够录取分数线,残疾学生我们全录,而且或者是免费,或者是减费,反正是给他最大限度的关怀。因为我知道残疾人太难了,他没有知识更难。

【旁白】其实我来过这个学校很多次了,这个学校有很多黄河的元素,其实真的很相似,像黄河,谁能想象就是那么一个不起眼的小井,是一条大河的开始。就像我们想象不到一个满身创伤,烫伤37%的女性,再加上30块钱,是一所中国民办高校的开始。40年,胡大白的人生已经和这所学校紧紧地捆绑在一起。2005年,一生都与她相互扶持、并肩作战的丈夫杨钟瑶因病去世。2023年,同样为黄河科技学院奉献一生的女儿杨雪梅突发心脏病去世。在命运一次又一次的大风大浪面前,这位身材瘦弱、饱受折磨的女性,一次又一次坚强地站起来。

胡大白:心里有啥不痛快就写一写,是吧,你这个心理不舒服,你不断地每天都排解排解,那没事,不能积成大问题,那就不好解决了。

记者:都是您的日记吗?

胡大白:这是有日记,有工作笔记。这是整理过的。几个学校的调整问题,许多具体事务,但能冷静应对,积极处置,较得当。身心得到了休整、恢复,精神状态不错。

记者:这是什么?

胡大白:这个是身体,你看这不是今天的嘛,量两次。

记者:身体状况。

胡大白:我家里太不讲究了,也没有时间收拾。咱俩就坐这儿说话吧。

记者:我们其实在去年12月的时候也是通过媒体看到杨雪梅校长去世的消息,应该说她也是把一生献给了教育。

胡大白:说实在,你们现在看到学校的变化,都是她这十几年,她实际上是二十多年吧,她就是追求完美,就是确实是累倒的。老杨去世,后来雪梅去世,反正也是很受不了,但是学校这一大摊事,不能倒下,鼓励自己坚强地活下来。

记者:您有过特别脆弱的一面吗?

胡大白:好像没有发现,也就是在追悼会上,可能那会儿控制不住,包括老杨,包括雪梅,但是过后都会自己安慰自己,自己让自己摆脱悲痛。对他们最好的纪念就是,对国家、对学校,也就是教育事业,对家族、家庭的责任,给它继承下来,帮他们完成。

【旁白】走在80岁的年龄上,她甚至已经规划好未来十年的人生目标,学校要升硕士点,要升博士点,要向世界一流应用科技大学再靠近一点。

胡大白:年龄应该不是对生活追求的一个障碍,只要活一天就发光一天,对不对?我很佩服陶行知,他是1891年生,1946年去世,活了55岁。捧一颗心来,不带半根草去,就是热爱教育事业,像一束光一样。费孝通先生写,八十不算大,九十不算老,我还不大呢,是不是?我觉得一息尚存,奋斗不止。我觉得人生要没有信念,它就会随波逐流。趁着年轻干点事,或者大或者小,干你喜欢的事,干对国家好的事,对老百姓好的事,那一生多光彩,多有意义,不虚此生。

首页

首页